|

||

|

|

Des

nouvelles du Tibet...

1

- Un peu d'histoire et géo-politique

(ses voisins)

2 - Génocide

3 - Le Tibet en exil

4 - La lutte pacifique des Tibétains

5 - Les liens intéressants

sur la toile

6

- Alexandra David Néel, exploratrice

7

- Se mobiliser

- Outils pour convaincre nos maires et amis de France d'accrocher un

drapeau tibétain

8

- Archives sacrées : le site fait en 2000 pour la marche pacifiste

"La Transalpine

Tibétaine"

9

- Archives sacrées bis : le site fait en 1998 pour la marche

pacifiste "La

Marche du Tigre"

10

- Un espace pour pouvoir discuter directement ! La

Chatroom

11 - Actualités/manif/conférences

: les évènements et infos qui parviennent jusqu'à

nos oreilles

Les Liens

Il est temps d'aller sur le Dictionnaire Anglais / Tibétain en ligne www.kkbn.com/diction/diction.htm !

Photographe http://www.schneuwly.com/tibet/index.htm

Association Drôme-Ardèche-Tibet

Témoignage de Päldèn Gyatso

Âgé de vingt-huit ans lors de son arrestation, Palden Gyatso ne fut libéré qu'en 1992, alors qu'il avait presque soixante ans. ll vit désormais à Dharamsala, dans le Nord de l'Inde.

Depuis qu'il a fui le territoire occupé du Tibet, en 1992, il a voyagé en Europe et aux Etats-Unis avec Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme. En 1995, il témoigna devant la Commission des droits de l'Homme des Nations unies.

”Il s'était rapproché du râtelier à matraques. Il en sélectionna une, plus courte, d'une trentaine de centimètres de long, et la brancha afin de la recharger. Il y eu des étincelles accompagnées de crépitements. "Pourquoi es-tu ici ?" poursuivit-il. "Parce que j'ai placardé des affiches à Lhassa réclamant l'indépendance du Tibet." "Alors tu veux toujours Rang-tsèn* ?" demanda-t-il d'un ton plein de défi. Il n'attendit pas ma réponse. Il débrancha la matraque électrique et commença à me titiller ici et là avec son nouveau joujou. A chaque décharge, je tressaillais des pieds à la tête. Puis tout en criant des obscénités, il m'enfonça la pointe dans la bouche, la sortit, l'enfonça de nouveau. Il retourna ensuite près du mur et en choisit une plus longue. J'avais l'impression que mon corps se désintégrait. Je me rappelle vaguement qu'un des gardes fourra ses doigts dans ma bouche pour me tirer sur la langue afin de m'empêcher d'étouffer. Il me semble aussi qu'un des Chinois présents, écœuré, sortit précipitamment de la pièce.

Je me souviens comme si c'était hier des vibrations qui me secouaient tout entier sous l'effet des décharges : le choc vous tenait sous son emprise, pareil à un violent frisson. Je sombrai dans l'inconscience et en me réveillant, je découvris que je gisais dans une mare de vomissures et d'urine. Depuis combien de temps étais-je là ? Je n'en avais pas la moindre idée. J'avais la bouche enflée, je pouvais à peine bouger la mâchoire. Au prix d'une souffrance indicible, je crachai quelque chose : trois dents. Plusieurs semaines s'écouleraient avant que je puisse à nouveau manger des aliments solides. En définitive, je perdis toutes mes dents.”

* Böd Rang-tsen : la liberté pour le Tibet.

Päldèn Gyatso, Le feu sous la neige, mémoires d'un moine tibétain, Version française, Paris, © Actes sud, 1997.

La lutte pacifique des Tibétains

Malgré toutes ses souffrances, le peuple tibétain résiste depuis 50 ans, de manière non-violente à la répression chinoise. Le temps passe et joue contre eux. Ils n'ont qu'un maigre espoir face au rouleau compresseur chinois. Le Dalaï-Lama l'a répété à plusieurs reprises, ils comptent sur le soutien et la solidarité des hommes et des femmes de bonne volonté du monde entier, ce que l'on appelle la communauté internationale.

"Il a souvent été dit que ce mot de non-violence était mal choisi et que, par lui-même, précisément du fait de sa forme négative, il entretenait de nombreuses ambiguïtés. Il a pourtant l'avantage décisif de nous obliger à regarder en face les nombreuses ambiguïtés de la violence, alors même que nous sommes toujours tentés de les occulter pour mieux nous en accommoder. La non-violence n'exprime pas un moindre réalisme, mais au contraire, un plus grand réalisme envers la violence. Il s'agit précisément de prendre toute la mesure de celle-ci, d'en traverser toute l'épaisseur, d'en peser toute la lourdeur. Toute violence est un viol : le viol de l'humanité de l'homme, à la fois de celui qui la subit et de celui qui l'exerce. C'est précisément en prenant conscience que la violence est la négation de l'humanité que l'homme est amené à lui opposer un non catégorique et à lui refuser toute légitimité. C'est ce refus qui fonde le concept de non-violence et lui donne sa cohérence et sa pertinence."

Jean-Marie Muller, Gandhi, La sagesse de la non-violence, Paris, © Epi-Desclée de Brouwer, 1994

"La non-violence n'est pas la passivité, mais une action militante qui exige souvent l'héroïsme. Avec la bombe atomique, elle est la découverte capitale du XXème siècle, l'une répondant à l'autre et obligeant l'humanité à choisir entre la mort et la vie."

Michel Random, préface du livre de Lanza Del Vasto, Technique de la non-violence, Paris, © Denoël, 1971.

Le Tibet en exil

«Le Dalaï-Lama et une centaine de milliers d'hommes et de femmes se sont exilés en Inde, en 1959. Totalement démunis au début de leur exil, ils ont réussi à rebâtir peu à peu leur monde, à maintenir leur culture et à restructurer leur société qu'ils font revivre, malgré des conditions d'extrême difficulté. Ils ont créé un gouvernement, reconstruit des monastères où les maîtres perpétuent leurs enseignements aux jeunes moines. Ils ont bâti des écoles où ils éduquent dignement plus de 10 000 enfants que soutiennent des parrains du monde entier. Ces écoles sont cotées parmi les meilleures de l'Himalaya. Les parents, au Tibet, n'hésitent pas à franchir clandestinement des cols à plus de 5 000 mètres avec leurs jeunes enfants pour les confier aux TCV, Village des Enfants Tibétains. Par amour, ils s'en séparent pour des années ou même à jamais. Une trentaine d'enfants s'échappent ainsi chaque mois en franchissant les remparts de l'Himalaya.» Olivier Föllmi

QUELQUES CHIFFRES :

135 000 réfugiés tibétains dans le monde dont :

100 000 en Inde

15 000 au Népal

1 500 au Bhoutan

2 300 en Suisse

2 000 aux USA et au Canada

100 en Grande Bretagne

80 en France

Génocide

PLUS DE 1.2 MILLION DE MORTS ENTRE 1950 ET 1976, SOIT UN CINQUIEME DE LA POPULATION TOTALE DU PAYS.

342 970 MORTS DE FAMINE.

432 700 TUES AU COMBAT.

173 220 MORTS EN PRISON OU EN CAMPS DE TRAVAIL.

156 760 EXCECUTES.

92 730 MORTS SOUS LA TORTURE.

9 000 SUICIDES.

Et la situation ne s'améliore pas car la Chine détient encore le triste record mondial des exécutions capitales

(voir site http://www.revoltes.org/chine.htm)

Un extrait en images, de quelques scènes filmées clandestinement, odieuses et difficiles à expliquer côté chinois...

Un peu d'histoire...

Pendant des siècles, le Tibet fut un pays souverain. Sa culture était parmi les plus riches et florissantes d'Asie. Un tibétain sur cinq faisait partie du corps monastique et des cérémonies exceptionnelles, les Kalachakras, réunissaient le peuple en présence de leur chef spirituel et temporel : le dalaï-lama.

En 1950, la Chine annonce la "libération" du Tibet.

En 1951, les troupes de l'armée populaire chinoise, dans le pays depuis un an, pénètrent dans Lhassa. L'accord de libération pacifique du Tibet en dix-sept points, est signé sous la contrainte, et le sceau du Dalaï-Lama est falsifié. Cet accord fait croire aux Tibétains que le système déjà existant au Tibet ne sera pas remis en question, mais stipule en fait l'intégration du Tibet à la Chine.

Huit ans plus tard Lhassa est mise à feu et à sang et le Dalaï-Lama s'exile en Inde.

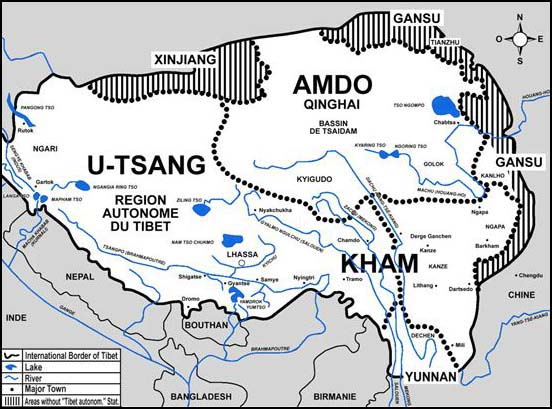

Le Tibet est réduit à seulement la moitié de sa superficie. La totalité de l'Amdo et une partie importante du Kham sont intégrées dans les provinces chinoises voisines du Qinghai, du Gansu et du Yunnan. La partie restante du Tibet, composée de l'U-Tsang et d'une petite portion du Kham a été dénommée, en septembre 1965 par les autorités chinoises, "Région autonome du Tibet".(Carte)

Aujourd'hui la Chine ne se réfère qu'à cette région lorsqu'elle parle du Tibet.

Lors de la révolution culturelle en Chine (1966-1976), le Tibet est aussi touché.

Des milliers de manuscrits anciens sont brûlés, des milliers de statues détruites et expédiées vers des fonderie en Chine. A Pékin, la fonderie des métaux précieux à elle seule, a fondu 600 tonnes d'objets artisanaux métalliques en provenance du Tibet.

Le génocide culturel est en marche...

1. L'espace géographique tibétain

L'espace géographique tibétain s'étend sur quelque 3 500 000 km2, à une altitude moyenne de 4 000 m. Il est partagé entre le Cachemire, à l'ouest, les provinces chinoises du Sichuan à l'est (à qui a été rattachée la moitié orientale de la province du Xikang, supprimée en 1956) et du Qinghai au nordest, et le Tibet proprement dit (agrandi depuis 1956 de la moitié occidentale de l'ex-province du Xikang), couvrant 1 221 000 km2 et qui constitue depuis 1965 l'une des cinq régions autonomes de la république populaire de Chine; il compte, en 1992, 2 260 010 habitants, dont 2 140 000 Tibétains.

Les grandes régions naturelles

Tout un ensemble de systèmes montagneux, qui comptent parmi les plus puissants du globe nud» du Pamir et Karakoram à l'ouest, monts Tanglha et chaînes méridiennes du sud-est, système des Kunlun au nord et arc himalayen au sud , marquent les limites de la Région autonome du Tibet, où l'on peut distinguer trois grands domaines: le haut Tibet, le Tibet oriental et le Tibet méridional.

Le haut Tibet ou Changthang (plaine du Nord») s'étend sur quelque 800 000 km2, des Kunlun au Transhimalaya (que les Chinois appellent chaîne des Gangdisi, où les altitudes ne sont jamais inférieures à 4 000 m. Ce haut plateau tibétain» se compose en fait d'une succession d'une trentaine de chaînes sédimentaires plissées (calcaires du Trias au Crétacé, notamment) s'élevant jusqu'à 6 000 m, aux formes lourdes, aux pentes empâtées de débris et de coulées de solifluxion. Entre ces chaînes, alignées grossièrement d'ouest en est, s'ouvrent de larges vallées à 4 500-4 800 m d'altitude, qui aboutissent à des lacs isolés, sans écoulement exoréique; le plus vaste d'entre eux est le Nam Tso, ou Tengri Nor (lac Céleste»), dont la surface est de 2 000 km2. Les caractères bioclimatiques du Changthang en font sans doute le désert le plus effroyable de la planète» (P. Birot): le total annuel des précipitations n'y dépasse guère 100 mm et la température moyenne annuelle est de l'ordre de _ 5 0C. Une intense radiation solaire pendant le bref été (trois mois au maximum) se traduit par des contrastes thermiques considérables (plus de 20 0C le jour et jusqu'à _ 10 0C la nuit), tandis que pendant l'hiver, qui dure plus de six mois, la rigueur des températures est encore aggravée par la violence des vents d'ouest qui sévissent sans relâche. Aussi la végétation se réduit-elle à une couverture extrêmement discontinue de mousses et de lichens, remplacés par les armoises et le carex dans les dépressions méridionales.

Le Tibet oriental (région de Tchamdo) est constitué d'un faisceau de vallées d'orientation méridienne empruntées par quelques-uns des grands fleuves asiatiques; ceux-ci s'enfoncent jusqu'à 1 000 m entre des lanières de hauts plateaux qui ont de 3 500 à 5 000 m d'altitude et qui sont dominés par des chaînes cristallines parallèles dépassant 6 000 m. Ainsi se succèdent, d'ouest en est, les vallées de la Salouen, du Mékong et du Yangzijiang que séparent les alignements des Nushan et des Ningqingshan. Si dans les fonds de vallées, abrités et plus arides, ne poussent guère que des savanes buissonneuses, les versants et massifs qui reçoivent les éclaboussures de la mousson d'été chinoise portent une riche végétation forestière où dominent chênes, cèdres et pins.

Le Tibet méridional correspond à la vallée du Cangbo ou Brahmapoutre supérieur, sillon tectonique qui s'ouvre à 3 500-4 000 m d'altitude entre les prodigieux reliefs des Gangdisi et de l'arc himalayen. Par sa position protégée et sa situation méridionale, la vallée du Cangbo jouit de conditions climatiques exceptionnelles compte tenu de l'altitude: Lhasa, la capitale, à 3 630 m d'altitude, est moins froid que Pékin en hiver (moyenne de janvier: _ 1 0C) et la température moyenne de juillet atteint 15 0C; la mousson indienne y apporte des pluies d'été, extrêmement variables d'une année à l'autre, mais dont le total n'est jamais inférieur à 500 millimètres.

Les hommes et le milieu

Le Tibet utile» se limite traditionnellement à trois types de terroirs de valeur très inégale:

les pâturages clairsemés (thang ) de la partie méridionale et orientale du haut Tibet, que parcourent les éleveurs nomades qui font paître yacks et moutons et qui constituent moins de 20 p. 100 de la population du Tibet;

les pâturages de montagne ('brog ) du nord de Lhasa et des monts Gangdisi, utilisés par un élevage transhumant en été à partir des vallées;

les vallées et dépressions (sgang ), où sont établis les agriculteurs sédentaires, en particulier la vallée du Cangbo qui concentre près des trois quarts de la population sédentaire du Tibet.

La sévérité des conditions bioclimatiques limite étroitement les possibilités agricoles, et une variété d'orge qui résiste au froid (tsingko ), semée en avril-mai et récoltée en septembre, constitue la culture essentielle (consommée sous forme de farine grillée, le tsamba ), complétée par quelques variétés de légumes: oignons, pois, yuanken (sorte de navet). Dans les vallées du Tibet oriental, plus chaudes, apparaissent toutefois le maïs, les millets, les cultures fruitières (noix, pêches, abricots) et le riz, dont la culture s'est développée grâce aux colons chinois venus du Sichuan voisin.

Ce sont au total de bien maigres ressources, si bien que l'élevage prend une importance toute particulière. Activité exclusive des nomades des thang ou activité complémentaire (élevage transhumant) des agriculteurs des vallées, cet élevage porte essentiellement sur deux espèces remarquablement adaptées au milieu tibétain: le mouton et surtout le yack; le yack, précieux animal de bât, fournit aussi du lait qui, transformé en beurre et consommé avec le thé (importé en briques» du Sichuan et dont la culture se développe au Tibet oriental), est avec le tsamba la base de l'alimentation des Tibétains. La chasse, pratiquée principalement par les pasteurs nomades (yack sauvage ou brong , mulet sauvage ou kiang , antilopes), et quelques activités artisanales qui sont le fait des sédentaires (tissage de la laine notamment) complètent ces ressources traditionnelles.

Les pâturages comme les terres cultivées étaient la propriété du dalai-lama, de la noblesse ecclésiastique et laïque, et des monastères. L'unité de base était constituée par le domaine seigneurial ou par celui d'un monastère, dont dépendaient plusieurs centaines de familles paysannes réparties en trois catégories: les tsaipa , travaillant sur les terres seigneuriales, pouvaient se voir concéder des parcelles pour leur propre compte et utilisaient éventuellement des paysans des catégories inférieures, les duitchung cultivaient des champs loués au seigneur et les langsun étaient dans la dépendance totale de leur maître.

Cette structure de type féodal, caractérisée par la toute-puissance du clergé lamaïque, s'est perpétuée jusqu'à l'intervention de la République populaire de Chine.

Taille : 2,5 Millions de Km2

Capitale : Lhassa

Population : 6 millions de Tibétains, 7, 5 millions de chinois (estimation)

Religion : La population tibétaine est bouddhiste à 90% mais le Bön, l'islam et le catholicisme sont aussi pratiqués

Nourriture de base : Tsampa (farine d'orge grillé)

Boisson nationale Thé salé au beurre et bière d'orge (Chang)

Altitude moyenne 4300 m

Montagne la plus haute : Everest 8848 m (Chomo Langma)

Animaux typiques : Yak, dri (femelle du yak), bharal (mouton bleu), daim musqué, antilope tibétaine, gazelle tibétaine, Kyang (âne sauvage), ica et panda

Oiseaux typiques : Grue à col noir, grande grèbe à crête, oie tête chauve, canard irisé et ibis

Aspect écologique : à cause du gouvernement chinois : Déforestation massive dans l'est du Tibet, braconnage des grands mamifères, explotation excessive des minéraux et de toutes les autres ressources naturelles, dépots nucléaires etc... etc...

Principaux fleuves : Zachu (Mékong), Drichu (Yangtsé), Machu (Huangho), Gyalmo Ngulchu (Salwen), Tsangpo (Brahmapoutre), Senge Khalbab (Indus) et Langchen Khalbab (Sutlej).

Provinces : U-Tsang (Tibet centrel), Amdo (Tibet du Nord Est), Kham (Tibet du Sud Est), Ngari au Sud Ouest, Chang Tang au Nord.

Pays voisins : Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Turkestan oriental, Mongolie et la Chine.

Drapeau : devenu illégal au Tibet (image)

Chef de l'état : Sa Sainteté le quatorzième Dalaï Lama / Jetsun Ngawang Lobsang Yeshi Tensin Gyatso Sisum Wangyur Tsunpa Mepai Dhe Palsango (Nom complet). Le Dalaï Lama est actuellement en exil à Dharamsala en Inde.

|

Années

|

Situation mondiale

|

En Chine

|

Au Tibet

|

| 1935 | Naissance du Dalaï-Lama | ||

| 1937 | Début de la guerre avec le Japon | ||

| 1939 | Seconde guerre mondiale | ||

| 1940 | Intronisation du 14 ème Dalaï Lama. Naissance de Jetsun Pema |

||

| 1947 | Indépendance de l'Inde | Mort du père du Dalaï Lama | |

| 1948 | Naissance de l'Etat d'Israel | ||

| 1949 | Proclamation de la République populaire de Chine | Départ de Jetsun Péma en Inde | |

| 1950 | Le Dalaï Lama se replie dans la vallée de Chumbi. Les Nations Unies étudient la question Tibétaine | ||

| 1951 | L'armée populaire de libération entre au

Tibet. Le 23 Mai : accord en 17 points |

||

| 1953 | Mort de Staline | ||

| 1954 | Début de la guerre d'Algérie | Le Dalaï Lama se rend à Pékin et revient à Lhassa après un séjour d'un an en Chine | |

| 1956 | Le Dalaï Lama se rend en Inde | ||

| 1957 | Traité de Rome. Naissance de la CEE | ||

| 1959 | Le Dalaï Lama quitte Lhassa. Début de l'exil en Inde. Le 10 Mars soulèvement du peuple Tibétain | ||

| 1960 | Le Dalaï Lama s'installe à Dharamsala. Création de l'administration centrale tibétaine | ||

| 1961 | Jetsun Péma se rend en Suisse pour y poursuivre ses études | ||

| 1962 | Indépendance de l'Algérie | ||

| 1963 | Assassinat de Kennedy | ||

| 1964 | Mort de Nehru | Mort de Tsering Dolma, soeur ainée du Dalaï Lama et de Jestsun Péma | |

| 1965 | Guerre entre l'Inde et le Pakistan | Les Nations Unies examinent à nouveau la question Tibétaine | |

| 1966 | Révolution culturelle | ||

| 1968 | Mouvements étudiants puis ouvriers en France | ||

| 1971 | La République Populaire de Chine est admise aux Nations Unies | Création du Tibétan Children's | |

| 1976 | Mort de Mao | ||

| 1977 | Deng Xiaoping revient au pouvoir | ||

| 1978 | Traité de paix avec le Japon | ||

| 1979 | L'URSS envahit l'Afghanistan | Première déléguation de représentants du Dalaï Lama au Tibet | |

| 1980 | Jetsum Péma conduit la troisième délégation au Tibet | ||

| 1981 | Décès de la mère du Dalaï Lama | ||

| 1982 | Quatrième délégation au Tibet | ||

| 1985 | A Washington le Dalaï Lama propose la plan de paix en 5 points | ||

| 1987 | Soulèvement à Lhassa | ||

| 1989 | Boucherie sur la place Tienanmen. Les Chinois tuent leurs propres enfants. | Le Dalaï Lama reçoit le prix Nobel de la

Paix. Mort du Panchen Lama. Loi martiale instaurée au Tibet |

|

| 1995 | Pékin conteste le choix du Dalaï Lama et désigne à son tour une autre réincarnation du Panchen Lama |

Jetsun Péma est nommée Mère du Tibet par les parlementaires de l'assemblée du peuple tibétain en exil. En mai, reconnaissance du Panchen Lama par le Dalaï Lama |